La grande fuga dei giovani dall’Italia: siamo un Paese senza futuro

Il mio editoriale per TPI.it

Il mio editoriale per TPI.it

Il mio editoriale per TPI.it

Perché va bene fare opposizione dura e pura ma riuscire a farla senza appoggiarsi alle balle forse sarebbe più salutare. E ce n’è tanto da raccontare e denunciare. Tantissimo. Non c’è bisogno di inventarsi altro.

(Ripensavo a un testo per questo primo maggio e per questo lavoro piuttosto deteriorato e mi è venuto in mente un capitolo del mio romanzo Santamamma. Ora, non è mai bello autocitare un romanzo, suona sempre come mossa promozionale, eppure è una scena che contiene molte delle cose che ho vissuto io che sono di quella generazione a cavallo tra il “lavoro” come lo intendevano i nostri genitori e poi il “lavoro” come sarebbe diventato. Eccolo qui)

«Carlo Gatti»

«Sì, buongiorno. Eccomi.»

«Titolo di studio?»

«Maturità classica.»

«E basta?»

«Già, sì.»

«Strano, una maturità classica senza università…»

«Ho preferito cominciare a lavorare.»

«Sì. Ma non ha cominciato a lavorare visto che è qui per il colloquio.»

«Ho fatto il benzinaio.»

«Con la maturità classica. Un po’ pochino, eh. Chissà come saranno stati fieri i suoi genitori.»

«Lavoro estivo. Una cosetta così.»

«Ma qui c’è scritto settembre aprile.»

«Intendevo estivo nell’interpretazione. Anche se d’inverno.»

«Ah, nell’interpretazione, pensa te. Speriamo che non interpreti anche di fare finta di lavorare, ahinoi.»

L’ufficio aveva piante finte in tutti gli angoli. Smorte comunque. Almeno una spolverata, pensavo, almeno quella ci vorrebbe. Lui rigirava una penna. Lo insegnano a tutti gli ingiacchettati: tenere qualcosa tra le mani evita la fatica di pensare dove metterle. Trucchetto curioso per chi dovrebbe ribaltare l’economia del mondo, ma tant’è. I colloqui di lavoro hanno tutti un filo comune: la recitazione da parte dell’esaminato di un bisogno ma non troppo, di un entusiasmo ma non troppo, di competenze ma non troppo, di umiltà ma non troppo, di troppa buona educazione e una combinazione d’abiti che non vedi l’ora di dismettere. L’esaminatore, invece, sfoggia l’abilità di esaminare ma non troppo, annusa che tu sia brillante ma che non possa fare ombra, gioca al caporale e tu la truppa e poi diventa servo se entra il capo. Al decimo colloquio di lavoro potresti farne la regia in un teatro da mille posti, disegnarne la radiografia. Che messinscena.

«Suona. Anche.»

«Suonavo. Ho studiato pianoforte fin da piccolo. E violoncello.»

«La mia figlia più piccola va a danza. Le maestre dicono che sia portata. Vedremo un po’. Quindi ha suonato alla Scala?»

«Alla Scala c’è una stagione sinfonica. Non concerti solisti.»

«Ho capito, ho capito. Suonava così. Per passione…»

«Ho studiato. Frequentavo anche il conservatorio.»

«Ah, è diplomato! Allora un giorno la invito a vedere mia figlia ballare così mi dice.»

«Non mi sono diplomato. Mi sono fermato al nono anno.»

«Gatti, Gatti… non è riuscito a finirne una…»

«Ho avuto un lutto in famiglia.»

«Oh, mi spiace.»

Almeno un limite di potabilità, me lo ero imposto. Almeno non farsi sbavare addosso. E il lutto è un jolly: funziona a scuola per l’interrogazione e funziona anche qui. Del resto sono tutti maestrini, questi qui.

«Le spiego. Lei sa di cosa ci occupiamo?»

«Ho preso alcune informazioni. Consulenza aziendale specializzata in logistica, mobilità e ottimizzazione.»

«Ha sfogliato il depliant. Almeno quello l’ha finito.»

«Mi informo sempre. Amo sapere con chi sto andando a parlare.»

«Va bene Gatti, adesso non esageriamo. Quello è il mio lavoro. Comunque: esistiamo dal 1949 e il fondatore era un piccolo padroncino che si occupava di consegne e spedizioni nella zona fino poi a coprire tutto il territorio nazionale. Quando l’azienda è passata di mano al figlio, il signor Monti che poi è quello che la pagherebbe se io decido che lei può andare bene, abbiamo deciso di internazionalizzare l’impresa e oggi siamo tra i leader in Europa nella consulenza per le più importanti aziende logistiche. Trattiamo bancali e container che partono dall’Islanda e viaggiano fino alla Nuova Zelanda. Spedizioni che fanno il giro del mondo. Mi segue?»

È forte questa cosa degli incravattati che ripetono manfrine sulla storia dell’azienda com’è scritta sui volantini. È la recita di natale che si ripropone nella versione adulta, solo che qui a noi tocca fare i parenti commossi.

«Noi ci occupiamo che la spedizione avvenga con tutti i crismi: velocità, cortesia, qualità e produttività, soprattutto. Produttività. Abbiamo due divisioni: slancio e controllo. La figura che cerchiamo è per il reparto di slancio.»

«Sì. Di slancio. Che sarebbe?»

«Molto semplice. Il cliente x dice che deve spedire il bancale y da Roma a Berlino. Lei ha i numeri telefonici dei camionisti che collaborano con noi e il nostro sistema le fornisce un’indicazione di prezzo che noi chiamiamo cuneo. Il suo lavoro è di trovare velocemente quale dei nostri trasportatori è disposto a fare la tratta al prezzo più basso. Sulla differenza tra il cuneo e il prezzo che lei è riuscito ad ottenere le spetta una provvigione del 2,5% fino a un abbassamento del 25%, una provvigione del 5% fino al 50% e addirittura del 10% se il cuneo supera il cinquanta. Sembra difficile ma è molto semplice: quel viaggio dovrebbe costare 10.000 euro ma lei riesce a venderlo a un camionista a 5000 e con una telefonata si è guadagnato 500 euro puliti. Mica male, eh?»

«Eh.»

«Già.»

«Ma perché slancio?»

«Il nome? Perché questo nome?»

«Sì. Una curiosità.»

«Mi sembra facile. Iniettiamo soldi nel mondo del lavoro, creiamo economia, spostiamo merci, accontentiamo clienti e lavoratori. Se al camionista non arrivasse quella telefonata avrebbe il camion fermo in giardino per farci giocare il figlioletto con il clacson e la leva del cambio. Il suo lavoro è tenere tutte queste persone in circolo, con tutti i loro talenti.»

Qui sorrise con trentadue canini. Era evidente che aveva trovato una formula diversa dalla consuetudine intirizzente e ne era entusiasta. L’avrebbe raccontata ai colleghi, agli amici del golf e alla mogliettina simulatamente fiera che l’avrebbe ascoltato mentre sceglieva il sushi. Da noi, in quegli anni lì, il sushi era un marziano con il salotto aperto solo agli eletti.

«Ma lei capisce, signor Gatti, che la responsabilità del ruolo e il prestigio dell’azienda ci impone di scegliere persone con i giusti talenti.»

Daje, con i talenti. Mi venne in mente zio Paperone. Con i sacchi di talenti.

«Per questo ho bisogno di sapere tutto di lei e di protocollo le farò anche delle domande personali. Dobbiamo avere la certezza di affidare il nostro slancio a persone che insieme a noi vogliano cambiare il mondo, aperte a sfide nuove e capaci di interagire con il futuro dandogli del tu.»

«Ovvio.»

«Mi dica Gatti, perché è interessato ad entrare nel mondo della logistica e della grande distribuzione?»

«Perché amo la mobilità. Ecco.»

«Cioè?»

«Credo che il commercio sia la più alta realizzazione delle capacità umane e essere partecipe di un’organizzazione che riesce a dare del tu a tutti i continenti sia una bella sfida.»

«Perfetto. Molto bravo. Ha già capito il nostro spirito. Siamo esploratori, noi. Ha intenzione di farsi una famiglia?»

«Certamente. Pur rispettando la mia autonomia.»

«Appunto. Perché qui non si può fermare il mondo per un anniversario, lei mi capisce. Questo non è un lavoro…»

«È una missione.»

«Una missione. Esattamente. Vuole avere figli?»

«Per ora no. Una famiglia mi basterebbe. Vorrei prima concentrarmi sulla realizzazione personale.»

«È molto maturo per essere un musicista della domenica, Gatti. Anche se ha letto il greco e latino.»

«La ringrazio.»

«Qui c’è gente che si è presentata in braghe di tela come lei e ora si porta a casa dodici, quindici, diciotto milioni al mese. Ma bisogna crederci, essere all’altezza dei propri sogni, come dice il nostro capo tutti gli anni alla cena di natale. Mi dica Gatti, ma lei è all’altezza dei suoi sogni?»

«Oh certo.»

«Perché qui ha il dovere di sognare. Non so se mi capisce. Questo non è un lavoro, come dirle, è l’affiliazione a un sogno. Qui non ci sono orari e domeniche perché i nostri collaboratori hanno bisogno di venire in ufficio, hanno bisogno di ribassare il cuneo e sentono la necessità di dimostrare al mondo che è possibile spostare un bancale di mille chilometri a metà del prezzo che la società ci vorrebbe imporre. È un fuoco che senti dentro».

«Capisco bene.»

«Capisce, va bene, ma lei ce l’ha il fuoco? Me lo faccia vedere! Ce l’ha il fuoco dentro?»

Sai che forse ci credono davvero questi a quello che dicono? Francesco una volta mi disse che sì, che secondo lui succede che a forza di riempire di polpettone il tacchino qualche tacchino si convince di essere polpettone. Lui aveva suo padre che vendeva porte blindate, le porte blindate più blindate tra le porte blindate, e quando a casa di Francesco gli zingari gli sono entrati in casa per rubargli pochi spicci, le mozzarelle e cagargli sul divano anche quella volta lì suo papà disse che dovevano essere una banda di professionisti, rapinatori da musei e ministeri, se erano riusciti a debellare la sua porta blindata.

«Io ce l’ho il fuoco. Me lo sento che brucia.»

«Perché questo è il punto di partenza essenziale. Senza quello io e lei non facciamo neanche questo appuntamento, altrimenti. Perché è lei che vuole venire con noi. Ma come lei ce ne sono migliaia. E bisogna scegliere bene chi ci prendiamo in famiglia.»

«Certamente. La sua è una bella responsabilità, mi immagino.»

«Lo può dire forte, Gatti! Lo può scrivere mille volte sulla lavagna! Ma lei cosa vuole fare da grande?»

«Essere in squadra per una grande impresa.»

«Molto bene.»

«Grazie.»

«Guardi questo test, guardi qui. Deve mettere una croce. È alla guida di un treno e c’è una biforcazione. Se continua sulla sua direzione troverà sei persone sui binari e inevitabilmente sarò costretto a ucciderli però può azionare lo scambio e decidere di prendere l’altra biforcazione dove sui binari c’è un uomo solo. Da che parte va, lei, Gatti?»

«Non è facile.»

«Non c’è tempo Gatti! Non ha troppo tempo! Non si può spegnere lo slancio!»

«Ne uccido uno solo, forse.»

«Ma è colpa sua, così!»

«Beh, non credo che se uccido gli altri sei mi facciano patrono del paese…»

«Sa qual è la risposta giusta?»

«No.»

«La risposta giusta anche se non c’è il quadretto della risposta giusta?»

«Mi dica.»

«La strada più breve. La più breve è la risposta giusta.»

«Ah, ok.»

«Ha qualche domanda?»

«Niente in particolare. Volevo chiedere, nel caso in cui io possa andare bene, l’inquadramento. Lo stipendio.»

«Le do un consiglio Gatti. Al di là di questo nostro incontro e che poi venga o no a lavorare con noi. Le do un consiglio. Parlare di soldi a un colloquio di lavoro è terribilmente inelegante».

«Sì, questo lo so».

«Però ci è ricascato. Pensi lei se io dovessi essere così rozzo da raccontarle che dispendio di soldi, tempo e energie è per noi fornirle una postazione, occuparci del telefono, le cuffie, il computer, i programmi, il suo armadietto, il badge, la mensa. Pensi quanto mi costa impiegare qualche collega esperto, di quelli che hanno lo slancio dentro, per spiegarle come funziona. Pensi a uno della nostra squadra che piuttosto che iniettare economia deve istruire uno appena arrivato. Gliene ho parlato? Forse mi ha sentito che le faccio pesare il fatto che qui da noi sapere sviolinare il pianoforte conta come il due di picche quando briscola è bastoni? È cambiato il mondo per voi giovani. Io vi invidio. Avete di fronte un futuro aperto a tutte le possibilità: la domanda che dovete fare non è «quanto mi pagate» ma «quanto valgo, io?». Io non le do niente, io non voglio essere come una volta il padrone della sua vita, io sono qui perché lei mi dica quanto guadagnerà. Sono io che glielo chiedo. Quanto guadagnerà Gatti?»

«C’è un rimborso spese?»

«Sono duecentocinquantamila lire di anticipo di provvigioni per i primi sei mesi. Volendo vedere c’è anche un milione di computer sulla sua scrivania, ottocentomila lire di media di bolletta telefonica per ogni collaboratore, la cancelleria e soprattuto questa azienda che vede, che il proprietario ha voluto bella e accogliente più di casa sua.»

«Ho capito. Mi è tutto chiaro.»

«Lei mi piace Gatti. Glielo confesso perché mi piace. Magari mi sbaglio anche se in tutta la carriera non mi sono sbagliato mai ma sento il suo fuoco. Mi prendo il rischio, via: se vuole domani ci vediamo alle 7 e iniziamo. Non lo dica a nessuno che l’ho deciso così su due piedi ma ogni tanto voglio fidarmi del mio istinto. Forse si è perso un po’ con la musica e la scuola ma le posso raccontare di un collega che non sapeva nemmeno parlare in italiano e ora è un caporeparto con la Golf aziendale e uno stipendio da favola. Non le dico il nome solo perché sarebbe inelegante ma lei ha quella luce negli occhi. Se lo prende qui da noi il diploma, si laurea in slancio. Eh?”

«Domani però non posso. Domani.»

«E perché?»

«Ho avuto un lutto.»

«Mi dispiace tanto.»

«Però vi chiamo. Vi chiamo io.»

«Va bene Gatti. Va bene. L’aspettiamo. Come una famiglia!»

Il mio #buongiorno lo potete leggere dal lunedì al venerdì tutte le mattine su Left – l’articolo originale di questo post è qui https://left.it/2018/05/01/il-colloquio-di-lavoro/ – e solo con qualche giorno di ritardo qui, nel mio blog.

(Sandro Gianni racconta la sua esperienza per Clap, qui)

A giudicare dagli annunci nei portali per la ricerca di lavoro, sembra che sul mercato esistano solo tre tipi di occupazioni disponibili: sistemista Java, dialogatore e operatore call-center. Se non conosci Java e hai zero voglia di vendere il tuo tempo per delle chiacchiere con degli sconosciuti, al telefono o dal vivo, la ricerca pare senza possibili sbocchi. Aggiungi che la percentuale di risposta ai curriculum inviati rasenta lo zero e che la laurea e/o i master di cui sei in possesso non sono particolarmente quotati nella borsa degli skills… il quadro si complica parecchio.

Perciò, quando qualcuno ha finalmente risposto alla mia “iscrizione a un’offerta di lavoro” ho provato una strana sensazione, di affetto quasi. Ho pensato di dover ricambiare, presentandomi al colloquio. Ho detto “qualcuno”, ma in realtà avrei dovuto dire “qualcosa”: un algoritmo, un dispositivo automatico di risposta alle mail, un bot del portale. Non posso saperlo, ma l’invito a comparire in un hotel nella zona di Tor Vergata è arrivato pochi millesimi di secondo dopo l’invio della mia iscrizione. Ciò esclude la mediazione umana e, dunque, una seppur minima selezione del curriculum, che avrebbe potuto equivalere a qualche decimale in più nella stima probabilistica di un’assunzione .

Il lavoro non era proprio quello dei miei sogni, ma provavo a vederci delle sfumature positive: la possibilità di viaggiare, avere un contratto decente, ricevere uno stipendio non troppo basso. Ovviamente, mi sbagliavo.

Nell’atrio dell’hotel di lusso, nella periferia sud-est di Roma, una quarantina di ragazzi e ragazze tirati a lucido, con la barba fatta, il vestito e la cravatta siedono in silenzio. Tra loro, io. Alcuni si muovono sicuri nei completi eleganti, camminano come se nulla fosse, bevono il caffé senza bisogno di sistemarsi di continuo la giacca, muovono le mani sullo smartphone senza domandarsi perché la camicia faccia capolino solo da una delle due maniche. Altri sono impacciati, si toccano insistentemente la cravatta temendo che il nodo si sciolga, cercano delle tasche in cui infilare le mani senza trovarle, provano a controllare la continua fuoriuscita della camicia dalla giacca senza alcun successo. Evidentemente, non sono abituati a conciarsi così. Tra loro, sempre io. C’è anche un ragazzo che deve aver letto male le istruzioni per l’uso: si è presentato in jeans e camicia a quadrettoni, rossi e blu. È imbarazzato, ma resta. Sembra simpatico.

In sala nessuno fiata. Quasi che taller e vestiti abbiano trasmesso per metonimìa un certo dovere di contegno, di formalità. «Dicono che l’abito non fa il monaco, ma non è vero» – argomenta il Totò ladro vestito da carabiniere, nei Due marescialli – «Io a furia di indossare indegnamente questa divisa, marescia’… mi sento un po’ carabiniere».

Ci chiamano e andiamo tutti insieme nel seminterrato dell’albergo, in una sala conferenze. Eliminata la prima decina di candidati con un test di inglese da seconda media, la selezione entra nel vivo. O meglio, nel video. Proiettano una presentazione del lavoro, divisa per sezioni: informazioni tecniche sulle diverse mansioni; procedure di inizio; questioni retributive e contrattuali; possibilità di carriera; criteri di premialità; caratteristiche dell’azienda che offre il lavoro e dell’agenzia di recruitment che assume (due cose diverse: una è Ryan; l’altra una fusione tra Crewlink e Workforce International… sì, si chiama proprio così!). In questa seconda fase, si rivolgono a noi come fossimo già assunti. L’uomo sulla cinquantina, inglese o irlandese, responsabile del reclutamento, allude più volte a quanto staremmo bene con indosso le nuove divise da hostess e steward.

Dalle immagini del video e dagli interventi del selezionatore si capisce che ci sono soprattutto tre caratteristiche importanti per fare questo lavoro: essere disponibili alla relocation immediata; parlare inglese; essere flessibili-e-sorridenti (insieme). Le immagini mostrano giovani di tutti i colori, che sembrano felici e raccontano la loro esperienza con Ryan di fronte a un bastone per i selfie. In particolare, insistono su quanto sia utile e divertente il corso di formazione per diventare personale di bordo. Si nuota, si spengono incendi, si salvano bambolotti, si incontrano persone. «You grow up like a man, not just cabin crew».

Ma è più avanti che le orecchie dei candidati si aguzzano: quando si inizia a entrare nel dettaglio del salario e dei tempi di lavoro. La retribuzione è organizzata secondo una serie di premi e possibili punizioni, un incrocio tra un videogioco e una raccolta punti del supermercato. «Your performance is continually monitored and assessed». Monitorare e valutare. Punire solo come ultima ratio. Soprattutto premiare: per far rispettare le regole, per aumentare la produttività, per migliorare le prestazioni. I like dei clienti danno diritto a delle ricompense: monetarie, ma soprattutto relazionali. Ad esempio, la penna nel taschino è indice di un certo numero di apprezzamenti. Costituisce dunque, tra i colleghi e nell’azienda, l’indicatore di uno status particolare.

Si viene pagati un po’ in base all’orario e un po’ a cottimo. Nel senso: un fisso non esiste; sono retribuite solo le ore di volo; si percepisce il 10% su ogni prodotto venduto (…adesso lo capite il perchè di tanto rumore?). Il contratto è registrato in Irlanda o UK. Si hanno delle agevolazioni sui viaggi in aereo.

Il salario mensile dovrebbe oscillare tra 900 e 1.400 euro lordi, in base al luogo di ricollocamento. «We try to keep the wages homogeneous among our workers». Bella l’uguaglianza, quando non schiaccia tutti verso il basso… penso io. Viene poi fatto cenno a un periodo annuale in cui non si lavora e non si ricevono soldi: da uno a tre mesi. Ma il selezionatore ci assicura che questa pausa non supera (quasi) mai i 30 giorni.

Fino a qui, niente di eccezionale. Ma il rapporto premi-punizioni è più complesso e configura per intero il sistema di retribuzione. Ovviamente, se i diritti diventano premi e i doveri debiti, tutto cambia. Non si parla di tredicesima e/o quattordcesima, ma di bonus, che si ricevono solo il primo anno. 300 euro il primo mese di lavoro, altrettanti il secondo, il doppio il sesto. Chi va via prima della conclusione dei primi 12 mesi, però, deve restituire questi bonus. Inoltre, la divisa (quella bella di cui sopra) costituisce un costo esternalizzato al lavoratore: il primo anno sono 30 euro al mese scalati direttamente dalla busta paga; successivamente pare si ricevano dei soldi, ma non si capisce bene per cosa, se per lavarla o non perderla. Per ultimo, il famoso corso di formazione per diventare hostess o steward si rivela qualcosa di più di un parco giochi in cui fare festini con altri esponenti multikulti della generazione Erasmus. Principalmente, si rivela un’enorme spesa. Se all’inizio era stato comunicato che, in via eccezionale, le registration fees del corso erano dimezzate a 250 euro, è alla fine che viene fuori il vero prezzo da pagare. Ci sono due modalità differenti: 2.649 euro se paghi prima dell’inizio e tutto in un colpo; 3.249 se decidi di farti scalare il costo dallo stipendio del primo anno (299 euro dal secondo al decimo mese, 250 gli ultimi due).

Si aprono le domande. Dopo alcune irrilevanti su sciocchezze burocratiche, alzo la mano. «Ci avete parlato di un massimo di ore di volo a settimana, ma mai delle ore totali di lavoro. Quante sono?», chiedo. «Voi siete pagati in base alle block hours, cioé le ore calcolate dalla chiusura delle porte prima del decollo, all’apertura dopo l’atterraggio. I tempi di preparazione dell’aereo, prima e dopo il volo, possono variare». Varieranno pure, ma di sicuro non vengono pagati, nonostante siano tempi di lavoro.

Alza la mano quello dietro di me. «Scusi la domanda, ma ho bisogno di fare dei conti. Diciamo che uno stipendio per una destinazione non troppo cara è di 1.000 euro. Ve ne devo restituire 330 al mese tra corso e divisa. Ne rimangono 670. Dovrò prendere una stanza in affitto, diciamo 300 euro. Ne rimangono 370. In più avrò bisogno di pagare un abbonamento ai mezzi per raggiungere l’aeroporto e coprire almeno le spese della casa anche nella pausa annuale in cui non si lavora. Diciamo che, se va bene, rimangono 300 euro. E non ho scalato le tasse, perché non so come si calcolano in Irlando o UK. Secondo lei, con questi soldi si può vivere?». Sbem.

Il selezionatore della società di recruitment, fino a quel momento cordiale e spiritoso, accusa il colpo. Deglutisce. Tossisce. Arrosisce. Si butta sulla fascia, prova un diversivo. «With this work you don’t get rich, but it’s in accordance with your capacity and affords your lifestyle». Alla fine, anche qui le nostre capacità valgono poco più di un pacchetto di sigarette al giorno. Chissà, invece, come ha calcolato il nostro stile di vita!

Finito il video, io e gli altri candidati usciamo e andiamo a mangiare insieme. Da come siamo vestiti, sembriamo un gruppo di giovani businessmen in carriera, lanciati alla conquista del mercato e pronti a scalare colossi finanziari. Invece siamo lì per un colloquio che, se va bene, ci farà guadagnare meno della persona che ci serve la pizza.

Comunque, i calcoli veloci del ragazzo che ha fatto la domanda dopo di me hanno sciolto l’iniziale freddezza tra i candidati. In molti hanno perso interesse per questo lavoro. Anche per questo, si scherza e si chiacchiera. Alcuni hanno appena finito la scuola superiore, altri l’università. Altri ancora hanno già diversi anni di precarietà e i capelli brizzolati. Tra loro…

Rimango fino all’intervista, per sport. Mi capita la collaboratrice del selezionatore. Legge il mio curriculum. Niente di eccezionale, però insomma… neanche da buttare. Tutti i titoli di studio con il massimo dei voti, laurea e due master, cinque lingue, numerose esperienze di lavoro materiale e immateriale, in Italia e all’estero. «Are you sure you want to do this work?», mi chiede. Bleffo: «Eeeeeh. Why not?». «Do you know people working for us?». «No». «So, what do you know about this work?». «What you told me today», rispondo. Lei arriccia il labbro inferiore e muove la testa dal basso verso l’alto e poi in senso inverso, fissandomi con gli occhi corrucciati. Ho l’impressione che stia pensando sardonicamente “devi essere proprio una volpe, tu!”.

Saluto, me ne vado. Sulla vespa faccio i conti: due caffé al bar dell’albergo = 3 euro; un pezzo di pizza e una bottiglia d’acqua = 4 e 50; giri vari alla ricerca di vestito, cravatta e scarpe e poi fino al colloquio = almeno 5 euro; stirare la camicia = 2 euro; stampare 7 fogli di curriculum dal cristiano-copto su via di Torpignattara, che sembra sapere quando non puoi dirgli di no = 2,10 euro. Barba e capelli costo zero, taglio autoprodotto in casa. Alla fine, non mi è andata nemmeno tanto male. Qualcuno è arrivato in treno da lontano, spendendo molto di più. Per l’ennesima offerta di lavoro precario e sottopagato.

Almeno una cosa l’ho capita: nella compagnia aerea, quel low che precede il cost non è riferito soltanto ai prezzi dei biglietti, ma anche al costo del lavoro.

Il buongiorno di oggi è un pessimo giorno. Debora Serracchiani (ve lo ricordate?) era quella che avrebbe dovuto ringiovanire il Pd, tempo addietro, con spirito fresco e nuovo. Ha raccolto migliaia di preferenze, stupendo tutti (chissà perché il “nuovo” è di per sé un valore, ma questo è un discorso lungo) e ci si aspettava che potesse davvero svecchiare le più vecchie liturgie. E invece no. Anzi: e invece peggio.

Ha cambiato davvero il corso del Pd, ma verso il dirupo della destra mascherata. Basta leggere le sue parole. Ecco qui. Comunicato stampa di ieri (è qui):

Udine, 10 maggio – “La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese”.

Lo ha affermato la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, commentando il tentativo di stupro subìto da una minorenne ieri sera a Trieste da parte di un cittadino iracheno richiedente asilo.

Per Serracchiani “in casi come questi riesco a capire il senso di rigetto che si può provare verso individui che commettono crimini così sordidi. Sono convinta che l’obbligo dell’accoglienza umanitaria non possa essere disgiunto da un altrettanto obbligatorio senso di giustizia, da esercitare contro chi rompe un patto di accoglienza. Per quanto mi riguarda, gesti come questo devono prevedere l’espulsione dal nostro Paese, ovviamente dopo assolta la pena. Se c’è un problema di legislazione carente in merito – ha aggiunto Serracchiani – bisogna rimediare”.

(continua su Left)

di Andrea Casadio

“Se centomila giovani se ne sono andati dall’Italia, non è che qui sono rimasti 60 milioni di ‘pistola’. Conosco gente che è andata via e che è bene che stia dove è andata, perché sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi”. Quando ho letto queste parole pronunciate dall’improvvido ministro del Lavoro Giuliano Poletti, ho provato una rabbia e una delusione profonda. Per tre motivi: perché sono un ex-cervello in fuga (ho lavorato per anni alla Columbia University di New York come neuroscienziato, scappando dall’Università italiana), perché ora sono un giornalista e in quanto tale mi occupo di dati e delle storie delle persone, e perché sono uno di sinistra, un progressista.

Poletti, compagno Poletti, ma come si fa a dire una boiata del genere? E non me ne frega nulla delle sue precisazioni tardive. Provi solo un secondo ad immaginare di avere di fronte un ragazzo che è dovuto scappare a Londra a fare il cameriere o il pizzaiolo per trovare un lavoro decente, o uno come me che è fuggito a fare ricerca alla Columbia University di New York perché di lavorare come ricercatore a 1000 euro al mese fino ai cinquant’anni non ne avevo nessuna voglia. Preferisce non averci tra i piedi? Forse ha ragione, perché se l’avessi davanti, io le vorrei porre alcune domande, il pizzaiolo forse le darebbe una randellata in testa con la pala per le margherite.

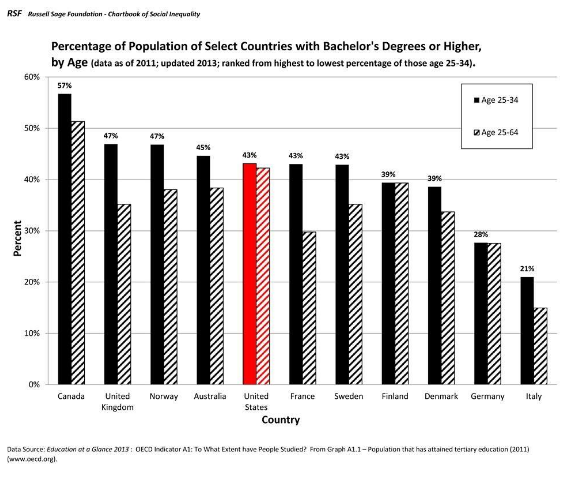

Caro ministro, ma lei conosce l’Italia, studia, si applica? Credo di no. Guardi questa tabella.

In Italia si laurea solo il 20 per cento della popolazione, meno della metà dei Paesi civili. Oltretutto, chi ha una laurea in Italia è costretto spesso a fare un lavoro che non c’entra niente coi suoi studi. Conosco una marea di giovani che sono laureati in Lettere e lavorano in un call center a 300 euro al mese, o in Legge che fanno i camerieri. Tra i miei amici statunitensi, tutti hanno un lavoro adeguato al loro corso di studi: chi ha la laurea in Ingegneria fa l’ingegnere, chi ha la laurea in Cinema lavora nel cinema, ecc.

Ministro, guardi i dati e mi spieghi, per favore. Da noi si laurea la metà o un terzo dei giovani che si laureano in Gran Bretagna o negli Usa. Lo capisce che se già il misero 20 per cento dei laureati non trova lavoro intellettuale vuol dire che in Italia i posti di lavoro per un lavoro intellettuale non ci sono? Quindi, il problema non è che ci sono troppi laureati (no, sono troppo pochi), è che il mercato del lavoro intellettuale non offre sbocchi, e per questo un giovane laureato è costretto a fuggire all’estero. In altre parole, siamo diventati un paese dove c’è bisogno solo di meccanici, contadini e pastori. Ma per fare quello ci sono già i marocchini, i nigeriani e i rumeni che paghiamo 3 o 4 euro l’ora, magari con i voucher o addirittura in nero. Cioè siamo diventati un paese retrogrado, di azienda manifatturiera, agricoltura e pastorizia, come il Bangladesh o la Colombia. Niente di male, ovviamente, ma basta saperlo.

Lo sa, caro ministro, che negli Usa il 50 per cento dei ragazzi si laurea e la disoccupazione giovanile è al 4 per cento, mentre da noi si laurea il 20 per cento, ma la disoccupazione giovanile è al 36 per cento?

E con il lavoro manuale non siamo messi meglio. Forse, caro ministro, doveva venire con me a Monfalcone, davanti ai cancelli della Fincantieri. Doveva incontrare l’operaio Giampaolo, 29 anni di lavoro sulle spalle, che in lacrime, mentre fiumane di lavoratori uscivano dalla fabbrica, mi ha confessato: “Questa sinistra non mi rappresenta più. Cos’è la sinistra oggi? Guarda: questi operai, oggi ci sono, domani non ci sono più. Chi ci pensa a noi?”. E mi ha spiegato che solo 850 – dei 10.000 operai di Monfalcone – sono assunti a tempo indeterminato direttamente da Fincantieri, mentre tutti gli altri lavorano in ditte terziste che ti assumono con i voucher o con contratti di un giorno, una settimana o un mese (la famosa flessibilità) per paghe da fame di 800-1000 euro al mese. Solo i tanti bengalesi, rumeni o croati possono accettare questi salari da fame, perché vivono in dieci in un appartamento o scappano appena possono a casa loro, oltre-confine. Per questo, molti ragazzi italiani fuggono da Monfalcone e vanno all’estero. E nel resto d’Italia è lo stesso.

In Italia, caro ministro, la scuola è fallita e il sistema lavoro fa ancora più schifo, lo sa? No, forse non lo sa. Perché ho come l’impressione che lei il mercato del lavoro non lo ha mai dovuto affrontare davvero. Guardi, questo è il suo scarno curriculum.

Niente laurea, lei è un perito agrario, ma mica è un problema, siamo abituati ai ministri non laureati. Ehi, non fraintenda: è perfino superfluo dire che io apprezzo e ammiro chiunque, laureato e non laureato. Don’t judge a book from its cover, direbbero all’estero. Capisce cosa vuol dire? Lo sa l’inglese? Credo di no. Mi pare di capire dal suo curriculum che il suo cursus honorum si è svolto tutto tra le protettive e accoglienti braccia del partitone emiliano, quello di sinistra, quello che pensava ai giovani e ai lavoratori. Forse lei non ha mai dovuto emigrare per trovare lavoro, non ha mai dovuto imparare in fretta una lingua straniera perché se non capiva le ordinazioni la licenziavano, non ha mai dovuto sottoporsi all’esame di una decina di spietati professori anglosassoni che valutavano i tuoi lavori scientifici con il crivello e poi ti dicevano di preparare una lezione in inglese in due ore.

Ecco, a uno come me, a uno come il mio amico Ottavio – che ora è professore alla Columbia University -, o al mio amico Giancarlo – che era lavapiatti e ora ha una catena di ristoranti e fa le tagliatelle più buone di New York, lei ha detto che: “E’ bene che stiano dove sono andati, perché sicuramente questo Paese non soffrirà a non averli più fra i piedi”. Che rispetto per i lavoratori, proprio da illuminato uomo di sinistra.

Sa cosa penso? Che uno come lei, per dire, alla Columbia University di New York (Usa) dove ho lavorato io, non l’avrebbero mai preso, e neanche al Ristorante Ribalta di New York, guarda caso. Caro compagno Poletti, ma non è che le brucia perché col suo curriculum le è già andata grassa che l’hanno preso alla Legacoop di Budrio (Italy) e poi è persino diventato ministro?

(di Michela Scacchioli per Repubblica)

Si è allargata a macchia d’olio. Ha finito col mettere in ginocchio intere famiglie. Ha snervato e fiaccato i giovani. Ed è più che raddoppiata nell’arco degli ultimi dieci anni. Un balzo drammatico, da capogiro: più 141 per cento. Il suo nome è povertà. Una realtà messa in luce – con tutta l’evidenza possibile – dagli esiti del referendum costituzionale del 4 dicembre scorso.

INFOGRAFICA Welfare e disuguaglianze sociali in Italia

Oggi, infatti, 4,6 milioni di persone vivono nell’indigenza assoluta: quasi l’8% della popolazione residente in Italia. Basti pensare che erano poco meno di 2 milioni nel 2005 (il 3,3% del totale). Un incremento che non ha risparmiato nessun’area della penisola: al nord il numero dei bisognosi è addirittura triplicato. Qualche numero? Sempre nel 2005 i poveri erano 588mila al nord e poco più di un milione al sud mentre adesso sono rispettivamente 1,8 e 2 milioni circa. Persone che non possono permettersi spese essenziali come quelle per gli alimenti, la casa, i vestiti, i mezzi per spostarsi né le medicine.

(naviga nei grafici interattivi per visualizzare i dati – fonti: Istat ed Eurostat)

E il profilo di chi si è indebolito oltre ogni misura ci restituisce un quadro degli effetti causati dalla crisi (economica e occupazionale) iniziata nel 2008: quella che gli esperti chiamano ‘grande recessione’ e che ha cambiato il panorama sociale del nostro Paese.

Quando il lavoro non basta. Secondo i dati elaborati da Openpolis (in collaborazione con ActionAid) per Repubblica.it, la probabilità di essere poveri è cresciuta soprattutto tra chi si trova ai margini del mercato del lavoro, come i giovani e coloro che sono in cerca di occupazione. Ma il dato che emerge con prepotenza è che spesso il lavoro – per come si è configurato dopo la crisi – a volte non basta a mettere al riparo da ristrettezze e immiserimenti. Tra le famiglie operaie, ad esempio, il tasso di povertà è salito dal 3,9 all’11,7 per cento. E, con la crisi, il rischio di finire in miseria è aumentato per i lavoratori in 7 Stati Ue su 10. L’Italia è il quarto Paese in cui è cresciuto di più: nel 2005 erano a rischio povertà 8,7 lavoratori su 100, nel 2015 sono diventati 11. Fanno peggio di noi Germania, Estonia e Bulgaria. Tra i lavoratori tedeschi il medesimo rischio è aumentato di oltre 5 punti percentuali. Migliora la situazione in diversi Paesi dell’est Europa, tra cui Polonia, Slovacchia e Ungheria.

In parallelo all’aumento dei poveri, cresce anche il numero di persone che lavorano poche ore a settimana.

Accanto, poi, a tendenze consolidate a livello europeo, si registrano alcune particolarità tutte italiane. Tipo: il più alto tasso di giovani che non studiano e non lavorano (Neet) e una delle più basse percentuali di donne che continuano a lavorare dopo la maternità. Una combinazione che ha impoverito in particolare le famiglie giovani e numerose. Senza risparmiare, purtroppo, i più piccoli: sono quasi raddoppiati i bambini sotto i 6 anni che vivono in una condizione di grave privazione materiale. Per dire: in punti percentuali, solo la Grecia ha registrato un incremento maggiore rispetto all’Italia .

Di certo c’è che dopo oltre 8 anni di crisi economica, la povertà non può più essere considerata un fatto straordinario che riguarda pochi sfortunati. Ha numeri da fenomeno di massa, e il nostro welfare – concepito in un altro momento storico – sembra poco efficace per contrastarla. “Poche risorse vengono destinate alle famiglie in difficoltà, ai senza lavoro e in generale alle situazioni di disagio – sottolinea Openpolis -. Le misure contro l’esclusione sociale sono diverse e frammentate, a volte temporanee, prive di un disegno organico che le tenga insieme”. Un progetto di legge già approvato alla Camera a luglio – e dunque ben prima della crisi di governo – vuole razionalizzare questi interventi e ricondurli verso una misura universale che, a regime, dovrebbe valere 1,5 miliardi di euro per oltre un milione di persone. Un passo in avanti rispetto agli anni scorsi, ma che esclude ancora oltre 3 milioni di cittadini.

Povertà relativa. Oltre alla povertà assoluta “ci sono anche altri modi per contare quante siano le persone in ristrettezze economiche, ma tutti gli indicatori mostrano la stessa tendenza. Il principale metodo alternativo è contare gli individui che si trovano in povertà relativa”. In questo caso il discrimine tra povero e non povero non è la capacità di acquistare un paniere di beni essenziali, ma una linea di povertà convenzionale, che per l’Istat è la spesa media per consumi pro capite. Se si contano le persone al di sotto della linea di povertà relativa, i poveri sono 8,3 milioni, vale a dire il 13,7% della popolazione (contro l’11,1 del 2005).

Rischio esclusione sociale. Ancora più ampio il numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale. In questo caso agli individui a basso reddito vengono sommati coloro che vivono in situazioni di grave privazione materiale oppure in famiglie a “bassa intensità di lavoro”. Secondo l’Eurostat, tra 2005 e 2015 la quota di popolazione a rischio povertà o esclusione sociale è passata dal 25,6% al 28,7 per cento. In tutta l’Unione europea, l’Italia ha registrato un peggioramento inferiore solo a quello di Grecia, Spagna e Cipro. Il rischio è cresciuto anche in Svezia e Germania, mentre diminuisce in Francia e Regno Unito. Si registra una forte diminuzione nei paesi dell’Est europeo, che partivano però da situazioni di maggiore disagio.

Le famiglie povere. La quota di famiglie in povertà assoluta è quasi raddoppiata. Erano 819mila nel 2005, mentre oggi sono quasi 1,6 milioni, con un balzo dal 3,6 al 6,10%. Su 100 famiglie, 6 non possono permettersi un tenore di vita accettabile. Ma il disagio è ancora più vasto secondo altri indicatori: il 38,6% delle famiglie non può far fronte a spese impreviste (erano il 29% nel 2005). Sono aumentate del 65% quelle che non possono permettersi di riscaldare la propria abitazione e dell’81% quelle che non consumano pasti proteici almeno 3 volte a settimana.

In quali professioni crescono i poveri. I nuclei familiari più in difficoltà sono quelli in cui la persona di riferimento è un operaio o è in cerca di occupazione. Le famiglie che dipendono da una persona che sta cercando lavoro in un caso su cinque non possono permettersi uno standard di vita accettabile. Come si diceva, tra le famiglie operaie il tasso di povertà assoluta è triplicato rispetto al 2005, passando dal 3,9% all’11,7% del 2015. È più che raddoppiata la probabilità di trovarsi in povertà assoluta se il capofamiglia è un lavoratore autonomo, mentre è diminuita se si è ritirato dal lavoro. La stessa probabilità rimane contenuta per le famiglie dei colletti bianchi, ma rispetto al 2005 è aumentata di quasi dieci volte.

Quanto lavorano gli occupati. Gli oltre 22 milioni di occupati italiani non sono tutti lavoratori a tempo pieno. Per l’Istat è sufficiente un’ora di lavoro a settimana per essere considerati occupati. In diversi casi una situazione lavorativa precaria o part-time può essere il fattore scatenante di una condizione di povertà. Rispetto al decennio scorso, aumentano coloro che lavorano poche o pochissime ore a settimana: il numero di chi è occupato meno di dieci ore è cresciuto del 9% dal 2005, e salgono addirittura del 28% quelli che lavorano tra le 11 e le 25 ore. I lavoratori pagati con i voucher erano meno di 25mila del 2008, sono saliti a quasi 1,4 milioni nel 2015.

Forbice generazionale: com’è cambiata. Fino al 2011 non c’erano grandi differenze tra le varie fasce d’età, e i più poveri erano gli over 65 (circa 4,5% si trovava in povertà assoluta). La crisi, distruggendo posti di lavoro e riducendo le opportunità di impiego, ha capovolto questa situazione. In un decennio il tasso di povertà è diminuito tra gli anziani (4,1%) – molti di loro possono contare su un reddito fisso – mentre è cresciuto nelle fasce più giovani: di oltre 3 volte tra i giovani adulti (18-34 anni) e di quasi 3 volte tra i minorenni e nella fascia tra i 35 e i 64 anni.

I Neet e il rischio povertà. I Neet sono i giovani che non studiano, non lavorano e non sono in formazione. A livello europeo gli Stati dove è più alta la percentuale di Neet sono anche quelli dove è più alto il tasso di povertà giovanile. In Italia nella fascia d’età tra i 15 e i 29 anni i Neet sono il 15% e i giovani a rischio povertà il 32,2 per cento. In Austria meno del 5% dei giovani sono inattivi e il rischio povertà si ferma al 15,2 per cento. In Bulgaria al 16,5% di Neet corrisponde un rischio povertà pari al 46,1 per cento.

La difficoltà economica nelle famiglie giovani. Nel 2015 le famiglie più giovani sono anche quelle più povere. Non può permettersi uno standard di vita dignitoso una famiglia su dieci tra quelle con capofamiglia sotto i 34 anni. Si trova in povertà assoluta circa l’8% delle famiglie all’interno delle quali la persona di riferimento ha tra i 35 e i 54 anni, mentre in quelle dove supera i 65 anni la percentuale si riduce al 4 per cento. Rispetto al 2005, il tasso di povertà assoluta è aumentato di 3 volte quando il capofamiglia ha meno di 55 anni, è cresciuto di 2,7 volte quando ha tra i 55 e i 64 anni, mentre è diminuito nei casi in cui ha più di 65 anni.

La povertà infantile. La quota di bambini in situazioni di grave disagio materiale è cresciuta, con la crisi, in 7 Paesi europei su 28. Dopo la Grecia, dove oggi oltre un bambino sotto i 6 anni su cinque vive una condizione di grave privazione materiale, l’Italia è il secondo paese dove è aumentata di più la povertà infantile (+5,3 punti percentuali tra 2006 e 2015). Nel nostro Paese l’11,4% dei bambini sotto i 6 anni vive una grave privazione materiale, ma la situazione è anche peggiore in Bulgaria (33%), Romania (29,6%), Ungheria (21,2%), Grecia (20,7%), Cipro (16%), Lettonia (13,3%) e Croazia (11,6%).

Povertà di genere. Il numero di donne che vivono in povertà assoluta è più che raddoppiato tra 2005 e 2015, un andamento coerente con quello del resto della popolazione. Nel 2005 viveva in povertà assoluta il 3,5% delle donne, percentuale molto simile a quella di tutti i residenti in Italia (3,3%). Una quota che nel 2009 era salita al 4%, sia per le donne che per l’intera popolazione. Nel triennio successivo per le donne si arriva fino al 5,8%, per poi superare il 7% nel 2013, livello su cui si attesta anche nel 2015. Questo dato complessivo nasconde ulteriori situazioni di disagio sociale che riguardano in particolare il genere femminile. Continuano a emergere la difficoltà di conciliare lavoro e famiglia e la differenza salariale tra i sessi – il gender pay gap – che, seppure più contenuta rispetto ad altri paesi europei, in Italia ha registrato uno dei maggiori aumenti durante la crisi. Il divario nelle retribuzioni è peggiorato in cinque Paesi e l’Italia è tra questi. Gli altri sono Portogallo, Lettonia, Bulgaria e Spagna.

La difficoltà economica nelle famiglie numerose. La scarsa partecipazione femminile al mercato del lavoro e la minore retribuzione rispetto agli uomini si riflettono anche nella povertà familiare, perché questo spesso significa dover contare su un solo stipendio. In effetti la povertà assoluta è cresciuta molto nelle famiglie, in particolare in quelle numerose. Tra quelle con tre o più figli, quasi il 20%, cioè quasi una su cinque, non può permettersi un livello di vita dignitoso (erano il 6,9% nel 2005). La presenza di anziani, di solito pensionati, tende a ridurre il tasso di povertà familiare. Le donne sole incontrano ancora più difficoltà. Si trova in stato di grave privazione materiale il 19,8% delle famiglie rette da una madre single con figli.

L’offerta di asili nido. Se la povertà delle famiglie – che è in crescita – dipende anche dalla difficoltà delle donne di accedere al mercato del lavoro, una delle cause è la mancanza di politiche che lo permettano. A cominciare dalla presenza degli asili nido sul territorio nazionale. Nell’arco di dieci anni è aumentato il numero di bambini potenzialmente coperti da questo servizio. Nel 2012 quasi l’80% dei bambini con meno di due anni viveva in un Comune in cui è presente un asilo nido (erano il 63,6% nel 2003). Ma spesso queste strutture non sono sufficienti. La percentuale di iscritti, pur in crescita, resta bassa: oltre l’88% dei bambini tra 0 e 2 anni non frequenta l’asilo nido.

Il welfare: quanto è capace di ridurre la povertà? Spesa in protezione sociale, l’Italia è quinta su 28 stati dell’Unione europea. Eppure la capacità del nostro Stato sociale di incidere sulla povertà è inferiore a molti altri Paesi. La ragione è che la stragrande maggioranza di questa spesa in Italia è impegnata nelle pensioni di anzianità e reversibilità.

Resta molto limitato il welfare dedicato alla fasce sociali che negli anni della crisi hanno visto aumentare il proprio disagio economico. Le spese per famiglie, bambini e diritto alla casa valgono solo il 6,5% della protezione sociale italiana, contro il 10% della Germania, il 14% della Francia e il 18% del Regno Unito. Per la tutela dalla disoccupazione e dal rischio esclusione, l’Italia spende il 6,5% del budget sociale, contro l’11-12% di Germania, Francia e Regno Unito e il 15,8% della Spagna. Tradotto: i gruppi sociali che in Italia hanno subìto di più la crisi ricevono meno contributi rispetto ad altri Paesi europei.

Daniele Rielli scrive un’analisi che vale la pena leggere sul (brutto) giornalismo che ha cavalcato l’emergenza droga. L’ultima “emergenza” che è servita per riempire pagine e spazi. Solo per quello. Qui.